毎年、年に1回、政府の関係者を招き、ワークショップ(会議)を開催しています。この会議ではPHJの活動の結果や成果を共有し、ノウハウが受け継がれることを目的としています。

今年度は2019年5月14日にミャンマー保健省、ネピドー公衆衛生局、タッコン郡保健局から関係者が集まり、開催されました。

前半はプロジェクトの進捗状況を説明し、後半はプロジェクトや活動指標の達成度を共有しました。

プロジェクトの大きな成果として、施設分娩(病院や村にある一次医療施設での出産)率が上昇していること、そして、ある地域では自宅分娩がゼロになったことが挙げられました。

達成要因としては、①村での母子保健教育で助産師が定期的に施設分娩の利点について説明していること、②村長が協力的で、育成した村のボランティアである母子保健推進員と共に、母子の安全のため施設分娩を推奨していること、③道が整備されたことが考えられました。

ネピドー公衆衛生局からはPHJのプロジェクトはとても効果的であるとの言葉を頂きました。

プロジェクトは2020年10月に終了予定です。次回のワークショップではプロジェクトのハンドオーバー(譲渡)に向けて準備しつつ、プロジェクト終了後も、現地の人たちが自分たちで活動を継続できるよう支援していきます。

カテゴリー: ピックアップ

トップページ「PICK UP」に記事を表示

小児統合疾患管理トレーニングの実施

インターンさん卒業しました。

施設整備モニタリング~医療施設内の衛生・整理状況の管理に向けて~

PHJはタッコン郡保健局スタッフと共に、村のサブセンター(一次医療施設)の衛生状況、器材や医薬品の整理状況の定期的なモニタリングを行っています。

この活動の目的は、PHJが支援した施設や供与した器材が適切に維持・管理されているかを確認すること、またPHJのプロジェクトが終了した後も、現地の人たちだけで適切な管理ができることを目指しています。

私たちの活動地であるタッコン郡では村のサブセンターに配属されている助産師や公衆衛生スーパーバイザーが施設の環境整備に務める役割があり、タッコン郡保健局が管理監督の役割を担っています。日本の医療施設では毎日清掃をし、衛生的に保つのが当然のことですが、ミャンマーでは清掃員がいなかったり、衛生的概念の違いなどから、適切に維持・管理することが難しい状況にあります。

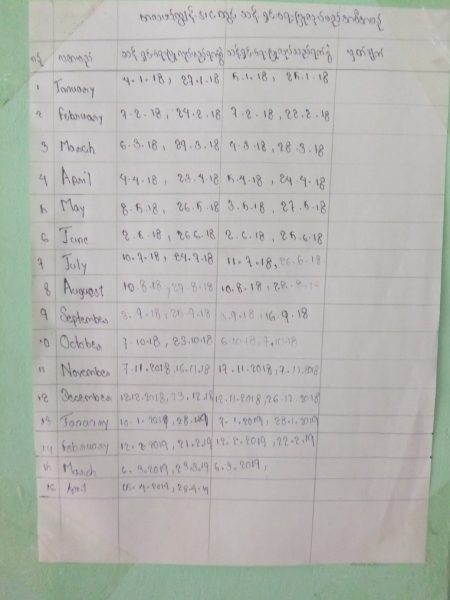

この活動が始まってから、清掃予定表を作成し、助産師が定期的に掃除するようになったり、供与した器材も適切に管理・維持できるようになってきました。

そして、管理監督しているタッコン郡保健局のスタッフもどこをチェックすればいいのか、モニタリングに慣れてきたようです。また、タッコン郡保健局の提案で、このモニタリングの際に、助産師の記録類の確認も行うようになりました。

モニタリングが定着し、現在ではタッコン郡保健局を監督しているネピド―公衆衛生局にもこの活動が評価されるようになりました。

今後は、プロジェクト終了後もモニタリングが定着するよう、モニタリング役の育成にも取り組んで行きます。

【カンボジア】支援者様が現地視察へ

2019年5月25日 カンボジアもぐもぐお話し会

東京・吉祥寺 アムリタ食堂のおいしいタイ料理(3品から選べます。)を味わいながら、カンボジア駐在歴7年のPHJ東京事務所の中田好美の話を聞くことができます。

カンボジアってどんなところで、どういう活動をしているの?駐在員の生活って?駐在員の仕事の大変なところや面白いところは?

---カンボジア農村地での駐在経験者ならではのお話しをアムリタ食堂の個室でゆっくり聞いてみませんか。

【日時:2019年5月25日(土) 12時から13時半まで】

●参加費:3000円(食事・飲み物代込み)※場所代、飲食代を除いた金額がPHJの寄付となります。

●お申込み方法:参加者のお名前、電話番号、所属、 を記載の上、メールinfo@ph-japan.org あるいはFAX 0422-52-7035 でご連絡ください。子連れの方も歓迎。お子様がいらっしゃる場合は、お申込み時に人数と年齢を記載ください。

●会場:吉祥寺アムリタ食堂(武蔵野市吉祥寺本町2-17-12)3F

【PHJ東京事務所 海外事業部長 中田好美 プロフィール】

慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程、チェンマイ大学社会科学部持続的開発コース修士課程を経て、タイの山岳民族を支援するNGO で働く。帰国後在東京タイ王国大使館で勤務し、2006 年よりPHJ に入職。カンボジア事務所長として5年務める。ロンドン大学衛生熱帯医学大学院の公衆衛生修士課程を修了後、PHJ 本部に戻り、現職。

グイピン村で初のサブセンターを建築中

PHJの支援地であるグイピン村と周辺地域には約7千人の住民が暮らしています。

この地域では年間約130件の出産がありますが、一次医療施設であるサブセンターも分娩室もないため、約半数が自宅分娩をしています。そして、自宅分娩の約半数が無資格の伝統的産婆介助による出産です。

そこでグイピン村で村人から土地を政府へ譲渡してもらい、PHJとタッコン郡保健局の主導のもと、助産師が診療や分娩介助を行うことができる施設として、サブセンターを建築することになりました。

現在、グイピンサブセンターの建築が開始されてから早1ヶ月半が経過しているところです。

建築の際には、施工管理を担う業者も入り、建築物の質の確保に努めています。また、PHJは郡保健局や村人からなる建築管理委員会と共に進捗を確認し、定期的に会議を開いています。

完成は今年の夏頃になる予定で、土地を譲渡してくれた村人を始め、皆完成を心待ちにしています。

建築したばかりの分娩室で新しい命の誕生

昨年9月に建設したインバコンサブセンターの分娩室で、新しい命が誕生しました。

(インバコンサブセンター建築に関してはこちらへ)

今回が2回目の出産となる女性が朝6時に分娩室に入り、旦那さんも立ち会いました。

ミャンマーでは夫が出産に立ち会うことは滅多にありませんが、この夫婦は他の地域から転出してきたばかりで周辺に親せきや知人もいないため、夫が付き添うことになりました。

午前10時45分、約3㎏の元気な男の子が誕生しました。

この分娩室が村での安全なお産の場所として機能するよう今後もPHJはサポートしていきます。

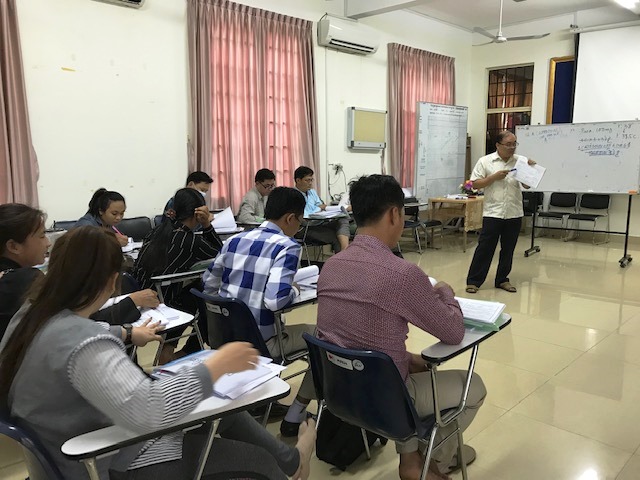

保健行政区におけるPDCAの理解と定着に向けて

1月の活動のハイライトは、半年に一度に保健行政区と行うM&E(Monitoring & Evaluation) ワークショップです。

事業管理(Plan Do Check Action: 以下PDCAと省略)について学び、これをもとに、保健行政区の実際の活動を振り返りと評価を行い、保健行政区の管理能力強化を図ることを目的としています。

2015年から定期的に行われてきた本ワークショップ。

しかし、まだまだ、PDCAの考え方に沿って、自分たちの活動を振り返ること、そして、目標達成するには、どうすればいいかについて考えることには慣れていません。

<ワークショップ1週間前>

ワークショップの準備として、保健行政区の母子保健活動計画にもとづいて、“活動のまとめ”を作成するとことから始めます。

そこで事前に“活動をどのようにまとめるか”について話しあいました。

<ワークショップ当日>

PDCAについての復習講義とエクササイズからスタートしました。

その後、保健行政区長による保健行政区の活動のまとめを発表しました。

活動を計画に沿って振り返りその進捗と次の課題について話し合い(評価)を行いました。

過去のワークショップでは、計画したものの評価できるような計画ではなかったので、計画を修正。

しかも評価する指標を設定していなかったため、次に指標を設定。

ところが、指標があってもデータがない・取れなかったため、次は、測定可能な指標を設定し、、とPDCAと長きにわたり格闘してきました。

今年は、計画に沿って、指標となるデータを見ながら、活動の振り返りと評価の話し合いが形になっていたと思います。

次の課題は、評価をもとに次の計画に反映する事。

少しずつですが、着実に、保健行政区がパワーアップしているのを実感できたワークショップでした。

「この施設で産んで良かった」サブセンターでお産の体験を共有

人口約3千人のアレージョン村にサブセンターが建築されてから約2年半が経過しました。

サブセンターには助産師と公衆衛生スーパーバイザーⅡが常駐し、母子保健サービスの提供だけではなく、軽いケガや風邪などの一般診療から、デング熱や結核予防などの公衆衛生活動の役割も担っています。

サブセンターには分娩室もあり、村の一次医療施設でのお産の場としても機能しています。2018年には15件の新たな命が誕生しています。

アレージョンサブセンターでの出産の件数は年々増えていますが、伝統的産婆介助(専門的訓練を受けていない無資格者)の元、自宅出産をする女性もいるのが現状です。

PHJでは、助産師と共に、妊娠中の女性を対象に毎月母子保健教育を行い、妊娠中の過ごし方や危険兆候、出産場所や準備について説明しています。また、サブセンターの利用を促進するために、過去にサブセンターで出産した女性を定期的に招き、出産の経験を共有してもらっています。

今回は二番目の子どもをアレージョンサブセンターで出産した女性の体験談を語ってもらいました。

女性の話によると、「一番目の子どもは伝統的産婆介助の元、自宅出産をしたが、自宅は十分な灯りもなく、窓がないため換気も悪かった。伝統的産婆が出産介助の際に手袋をしていなかった。また、昔からの風習を重んじ、産後は火を焚いて、全身の発汗作用を促すことや、産後に食べてはいけない野菜を指示された」そうです。

その後毎回母子保健教育に参加したことで、正しい知識を得られ、この施設での出産につながったとのことでした。

実際サブセンターで出産してみて、「電気があり、換気も十分で分娩台も心地よかった、そして、有資格者である助産師に出産介助してもらい、薬も常備されており、緊急時にはすぐに対応できる安心感があった。」と言っていました。何よりうれしかったことは、ここでの出産を他の人たちにも勧めたいと言ってくれたことでした。

サブセンターが村で安心してお産ができる施設として多くの女性に選ばれるようにPHJは今後もサポートを続けていきます。

この施設で出産した女性とすくすく育っている赤ちゃん