カテゴリー: ピックアップ

トップページ「PICK UP」に記事を表示

ご支援者の手作りマスクとスカーフを孤児院へ寄贈

PHJのご支援者のおひとりが、現在も続く新型コロナウイルスの世界的な感染拡大のなかで、カンボジアに何か支援をしたいと手作りマスク23枚、スカーフ50枚を寄贈してくださいました。マスクは一つ一つご支援者が丁寧に手作りしたもの。

寄贈いただいたマスクとスカーフはPHJカンボジア事務所に送り、10月にプノンペンにある政府運営のKolap4孤児院で暮らす子ども達に渡してもらいました。

孤児院などの人が密集して生活している施設などではクラスターが起こりやすいため、マスクの感染予防の品物は大変喜ばれます。この寄贈の際も、敷地内で新型コロナウイルス感染者が確認されたため、入れませんでした。

思いがけないプレゼントに子どもたちは大変喜んでいました。

こうしたあたたかな「お気持ち」を糧にピープルズ・ホープ・ジャパンは

今後もカンボジアの支援活動に精一杯取り組んでまいります。

ご支援まことにありがとうございました。

埼玉大学オンラインカンボジアスタディツアー開催しました

産後の母子ケアにむけた取り組み

産後の母子の健康改善を目的とした取り組みの中で、産後検診の受診を促進するために、産後検診を受診した産婦に配布する子育てキット計597個を保健センターに寄贈しました。その後、実際に産婦さんに配られています。産後検診を進めることで、母実施健康における異常の早期発見及び早期の適切な治療が期待されます。子育てキットの内容は、タオル、腰巻、ベビーパウダー、ベビーソープ、爪切りで、主に生まれた赤ちゃんの衛生状態を保ち、感染症の予防を目的としています。

また、保健センターの管轄村内で活動する保健ボランティアを支援するために、充電式懐中電灯を計109個寄贈しました。充電式懐中電灯により夜間の急な相談や暗い部屋でのケアの際の光源となります。太陽光で充電できるため、長期的に繰り返し活用できます。

【本事業は、成田コスモポリタンロータリークラブからのご支援により実施しています。】

コンポンチャム州の小学校でお絵描きとSDGs勉強会(1)

ボランティアの能力強化2_離乳食の調理実習

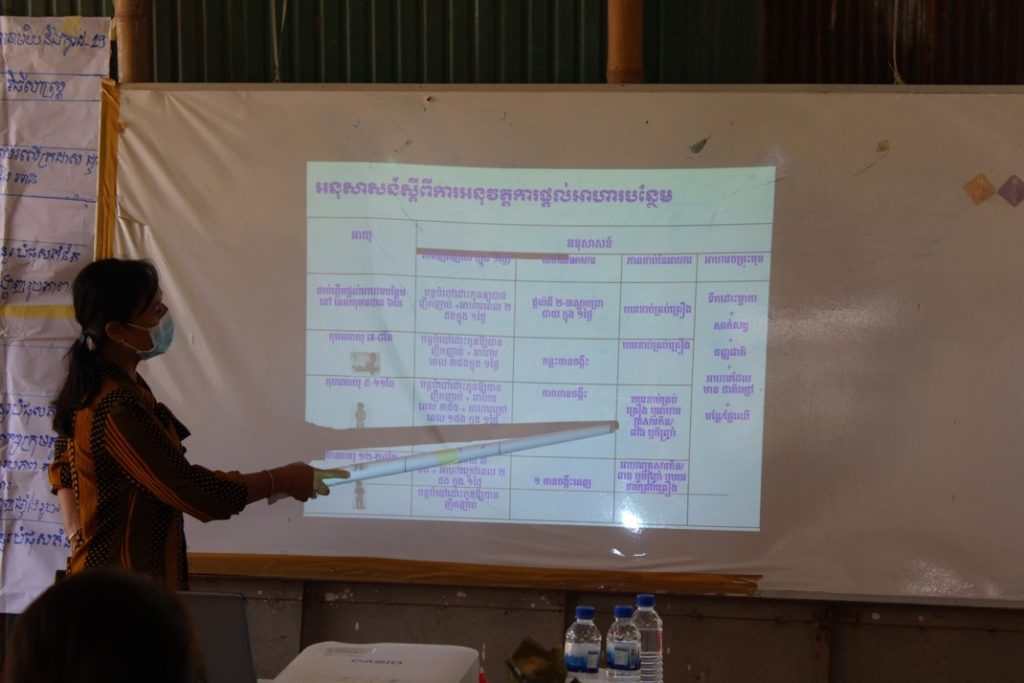

前回報告しました保健・母子保健ボランティア対象にとした能力強化研修 2日目の調理実習の様子を報告します。

当初より予定していた離乳食の調理実習を含めた栄養改善の取り組み。2020年7月に医療者対象のSAM・栄養研修の際に、近隣に住む養育者の子どもの腕回りを測り栄養状態を確認する実習を行いました。すると、ほとんどの子どもが栄養失調状態と判明し、栄養改善のための取り組みの必要性を再認識しました。

栄養状態を改善する取り組みとして、子どもの栄養に関する保健教育と、栄養たっぷりの離乳食の調理実習を村で実施することとなりました。今回は事前の演習として実際に村で離乳食の調理実習をしました。

また、午後は、コロナ感染対策についての衛生教育も行いました。

【本事業は、外務省日本NGO連携無償資金とサポーター企業・団体、個人の皆様からのご支援により実しています。】

ブックオフコーポレーション(株)「キモチと。」の協力により、本、CD、DVD、ゲームソフト、おもちゃ、PCなどが、PHJへの寄付になります。

PHJカンボジア事務所のプロジェクト・マネージャーを紹介!

誰一人取り残さないために― ボランティアの能力を高める

PHJでは、コミュニティと保健センターの架け橋となる「保健ボランティア・母子保健ボランティア」の能力強化をしています。

彼らは、コミュニティの健康改善のために自らボランティアとなり、地域住民に対して保健教育や啓発活動を行い保健知識の向上に貢献しています。

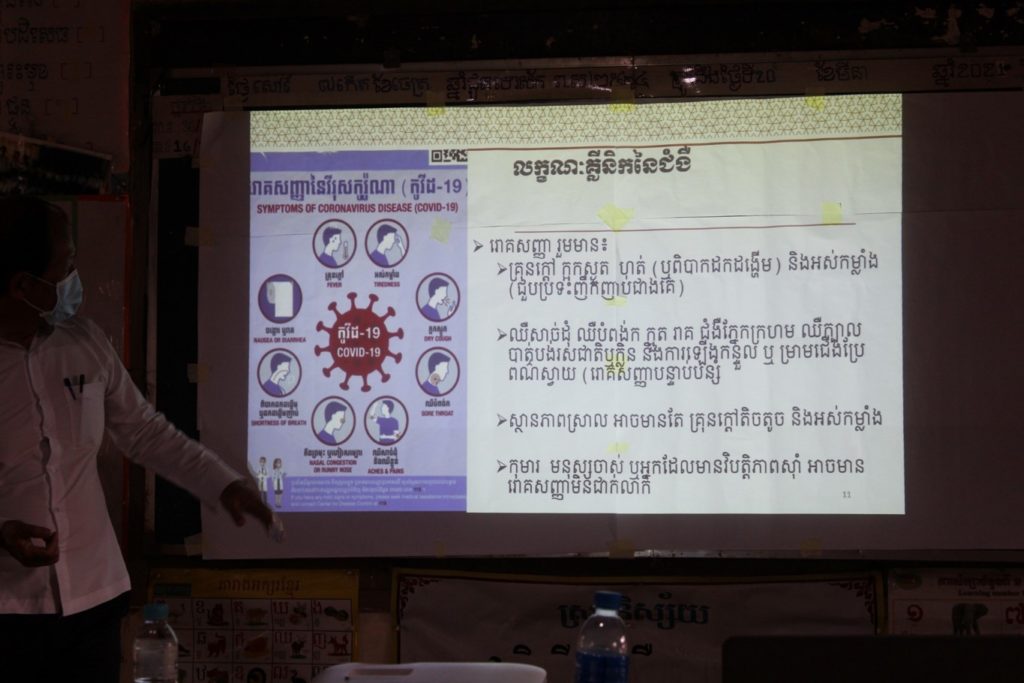

特に新型コロナウイルス感染拡大が続くいま、地域住民に感染予防の保健教育を効果的に実施できるのは、コミュニティの一員で住民から信頼されているボランティアたちです。

保健教育の要である保健・母子保健ボランティア対象にとした能力強化研修を、ピアムゴッスナー保健センターで9月末に実施しました。

研修や大規模の会議が禁止されているものの、州保健局がボランティアへの研修の重要性を理解し、開催実現に協力してくださいました。

研修テーマは、「子どもの栄養とコロナ感染防止対策を含めた衛生」。

少人数に抑えるため参加者は2つのグループに分け、各二日間の研修開催しました。

1グループは11名、もう一つのグループは9名の保健・母子保健ボランティアが参加しました。

ファシリテーターは州保健局スタッフ2名が担い、オブザーバーとして保健行政区の母子保健担当、州保健局スタッフが各1名参加しました。

1日目の内容は、母乳育児や栄養素、離乳食の作り方を含めた子どもの栄養教育、そして、手洗いなどの衛生教育でした。

2日目については次回のレポートで、報告します。

コロナ禍での研修で、不安もあったと思いますが、ボランティアのみんなは常に明るく時には冗談に笑いながら学んでいる姿をみて カンボジア人の力強さを感じました。

困難な時だからこそ、誰一人取り残さないためにボランティアさんの活躍が必要です。

【本事業は、外務省日本NGO連携無償資金とサポーター企業・団体、個人の皆様からのご支援により実施しています。】

メディア掲載:WEBサイト「看護のお仕事」にPHJを紹介いただきました。

「看護のお仕事」というブログサイトで、病気や保健医療の支援を必要とする人が希望を持って過ごせるようサポートしているグループ団体として、ピープルズ・ホープ・ジャパン紹介していただきました。

→ https://kango-oshigoto.jp/media/article/9654/#title4